PFASについての基礎知識と法規制

PFASとは?

一般的には、数千種類ある有機フッ素化合物すべての総称をPFAS(ピーファス)と言います。耐熱性や撥水性などに優れていることから、包装用紙・フライパンの表面加工剤・防水布地など、様々な用途が存在します。

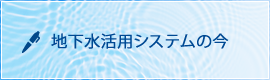

環境省のホームページに掲載されている画像を見ると、PFASという大きな分類の中に、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)やPFOA(ペルフルオロオクタン酸)といった物質が含まれている様子がよくわかります。

PFASの中でも、PFOSやPFOAといった化合物は、環境残留性や健康への影響から、有名な殺虫剤であるDDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)やダイオキシン類に分類されるPCB(ポリ塩化ビフェニル)と同じように、PoPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)で規制されています。

その後、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)により、日本ではPFOSは2010年、PFOAは2020年に、第一種特定化学物質に指定され製造・輸入・使用が禁止されました。

使用が禁止されるまでは、PFOSはフライパンのメッキ処理剤や泡消火薬剤などに、PFOAは上着の撥水剤や界面活性剤などに使われていました。

どのような面が問題視されているのか?

問題点1:有害性

動物実験の結果によると、 肝臓の機能低下や赤子の体重減少等に影響を及ぼすことが指摘されています。

また、人においては、コレステロール値の上昇・ 発がん・免疫系等との関連が報告されています。

ただし、どの程度の量が人体に入ると影響が出るのかについては、確定的な知見は無いのが現状です。

問題点2:長距離移動性・残留性

フッ素と炭素を人工的に結合させたものであることから、自然界で分解されにくく、環境中に長時間残留するとされています。

また、水溶性(水に溶け出す性質)であるため、河川や海などの水系を通して広く拡散します。この性質により、北極圏のホッキョクグマやアザラシから検出された例も報告されています。

このような特徴を指して、「永遠の化学物質」と呼ばれることもあります。

日本国内における実際の事例

岡山県のある町では、浄水場の水から高濃度のPFASが検出されたことから、希望者709名に対して、国内初となる「公費による血液検査」が実施されました。

結果として、血液中のPFAS濃度の平均は151ng/mlで、最も高い人では718ng/mlであることが明らかになりました。

アメリカの学術機関においては 「血中PFAS濃度20ml/ngで健康リスクが高まる」とされており、上記の検査対象者の血中濃度の平均はこの7.5倍ほどです。

現状、町民に直接的な健康被害が生じていないことは幸いですが、血液検査の結果からはPFASの残留性・難分解性が改めて強調されることとなりました。

世界各国の動き

規制急進派の国

アメリカでは、環境保護庁が2024年4月にPFOS・PFOAの目標値を「4ng/L」という非常に厳しい値に設定しました。

2027年までには、全国の公共水道システムでのモニタリングも義務化される見通しです。規制は2006年の頃から段階的に進められており、今後は飲料水だけでなく土壌や廃水に対するPFAS規制の強化も予定されています。

さらに、2025年現在において世界で唯一「HFPO-DA」というPFAS類が規制対象に含まれている国でもあります。

また、EUにおいては、2020年に採択された飲料水指令の影響で本格的な規制強化が進められています。

PFASというくくりに含まれる様々なフッ素化合物の合計が「500ng/L」を超えてはならないという規制と、その中でもさらに20種類の特定のPFAS類の合計値は「100ng/L」以下とする規制が定められました。

2025年現在も欧州化学機関は追加規制を検討しており、EU加盟国での規制はさらなる厳格化の可能性が高いです。

後追い規制の国

日本・ドイツ・スウェーデンといった国々も、世界各国での法規制に追随しての規制強化が行われる見通しです。例えばドイツでは、2026年中に飲料水中の20種類のPFASの合計値を「100ng/L」以下に制限する新たな規制が導入予定であり、2028年にはPFAS・PFOA・PFNA・PFHxSの4種類の合計値が「20ng/L」に制限される予定です。

他にも、オーストラリアでは、国家計画として「NEMP2.0」というものを策定しており、これに則った統一的なPFAS管理が行われています。

動物実験のデータなどの科学的な知見をもとに、水生生物への影響や生態濃縮の可能性などを評価し、2025年現在は飲料水に含まれるPFOSとPFHxSの合計値は「70ng/L」以下、PFOAについては別個で「560ng/L」以下という目標値が定められています。

日本においては、2020年時点で厚生労働省が暫定目標値を定めました。

PFOSとPFOAの合計値が「50ng/L以下」というもので、これは、体重50㎏の人が1日に2Lを飲んでも生涯影響が出ない量とされています。

上述した岡山県での血液検査に発展した事例や、東京都の多摩地域における井戸水取水禁止事例、熊本県の大学での専用水道から上水道への切り替えが必要となった事例など様々な影響が出始めている中、全国的な水質調査が行われており、2025年時点において既に16都府県の100地点以上で上記の暫定目標値を上回る検査結果が確認されているのが現状です。

今後の見通し

世界的なPFAS規制は今後も進む可能性が高いですが、各国の方針に大きな影響を与えるのがPOPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)に批准している国による国際会議です。

次回の会議は2025年の4月から5月にかけて行われる予定であり、その結果によって各国のPFAS規制にさらなる影響があると予想されます。

なお、少なくとも日本においては、既に環境省や国土交通省から発表がなされており、これによると、2026年4月には水道水基準項目にPFOS・PFOAそれぞれについて「50ng/L 」以下とする基準が追加される見通しです。

この場合、現在は暫定目標値とされているものが格上げとなり、水道水基準項目が51項目から52項目に変わる形となります。

PFAS対策について

粉末活性炭・活性炭

現在、浄水場等で応急処置として利用されているソリューションです。

多孔質構造(表面に無数の小さな穴があること)を利用してPFASを吸着することで、効果的な除去が可能です。

活性炭に水を通すと、活性炭の表面に物理吸着力が生じ、これによって水中のPFAS微粒子が引き付けられます。引き付けられたPFASは、毛細管現象により上述した多孔質構造の中に吸い込まれ、そこから出られなくなります。

このように高い除去力を有する活性炭ですが、一定の使用期間の後は焼却・地中廃棄等による処分もしくは特別な再活性処理による再利用が必要であり、ランニングコストの面で問題を抱えています。

イオン交換樹脂

上述した活性炭と似ており、大きな比表面積を持つため水やイオンの浸透が容易です。主要な用途としては硬水の軟化処理・純水の製造・金属イオンの分離によるレアアースの回収などが挙げられ、それぞれに対して異なる樹脂が製造され用いられます。

PFASの吸着に特に有効とされている種類の樹脂も存在しており、PFOSやPFOAに対して良好な除去性能を有していることが実験により証明されています。

ただし、活性炭と同様、ランニングコストや処分に掛かる費用がかさむ可能性があります。

UV照射装置

水に対して紫外線を照射し、PFASを分解・無害化することができます。

日本で行われた実験では常温下においてPFOSを8時間程度で完全に分解できることが証明されており、この結果はドイツの化学会誌にも掲載されました。

吸着する形での除去ではなく、触媒も長持ちすることから、費用対効果に優れています。

しかしながら、効果を発揮するために長く光を当てなくてはならないという制約があるため、飲み水の水質基準を満たすために利用するというよりは、将来的に排水にもPFASの基準が設けられた際に活躍するような手法と見られています。

逆浸透膜(RO膜)

非常に小さな粒子だけを通す微細な孔が空いた「半透膜」を用いたろ過処理です。

PFASが含まれた水に、ポンプを用いて高い圧力をかけることで、水の分子だけを膜の反対側に移動させる仕組みで、不純物がそれなりに含まれている水(原水)を、不純物の入っていない水(処理水)と不純物の濃度が高い水(濃縮水)に分離させることができます。

海水の淡水化や金属イオンの除去などで活用されており、病院の透析治療に使うような純水を作り出すことが可能です。

将来的に排水にもPFASの基準が設けられた場合は濃縮水を排水する際にさらなる処理が必要となる可能性もありますが、少なくとも2026年4月の水道水基準項目の改正においては、排水基準の変更はないとされています。

東洋アクアテックでは、RO膜を用いたプラントによる井戸や工業用水の水質改善について、数多くの事例を手がけてきました。

北海道から九州まで、全国の病院・工場・老健施設・ホテル・教育施設・商業施設などで380件以上の実績があります。

設計から製造、維持管理までを自社従業員によるワンストップ体制で対応いたします。

専用水道をご利用中で、PFASやその他の物質の除去にお困りの施設様は、ぜひご連絡ください。

- 無料試算はこちら

- 現在の水道使用量からいくらコストダウンに繋がるか試算致します。

- 無料試算お申し込み

- お問い合わせはこちら

- サービスまたは会社に関することでしたらお気軽にご相談下さい。

- WEBからのお問い合わせ